Le COVID-19 et l’équilibre des pouvoirs

Dans le contexte de cette crise, les réponses apportées par les gouvernements devraient-elles se soustraire aux impératifs de transparence, de redevabilité et de responsabilité ?

La moitié de la population mondiale s’est retrouvée confinée, à divers degrés, pour tenter d’endiguer la pandémie de COVID-19. Bien que les mesures de confinement décidées par les gouvernements soient légitimées par toutes les autorités médicales, il n’en demeure pas moins qu’elles touchent aux libertés de religion, du commerce et de circulation et parfois à la garantie judiciaire. Où placer le curseur entre l'efficience médicale et les droits individuels ? Dans le contexte de cette crise, les réponses apportées par les gouvernements devraient-elles se soustraire aux impératifs de transparence, de redevabilité et de responsabilité ?

Au Malawi, la Haute Cour s’est prononcée pour la suspension de l’entrée en vigueur du confinement décidé par le gouvernement, jugeant que celui-ci n’était pas accompagné de mesures d'aide aux plus démunis. Cette décision inédite contraste avec beaucoup d’endroits au monde où les parlements se sont souvent effacés devant l’action gouvernementale.

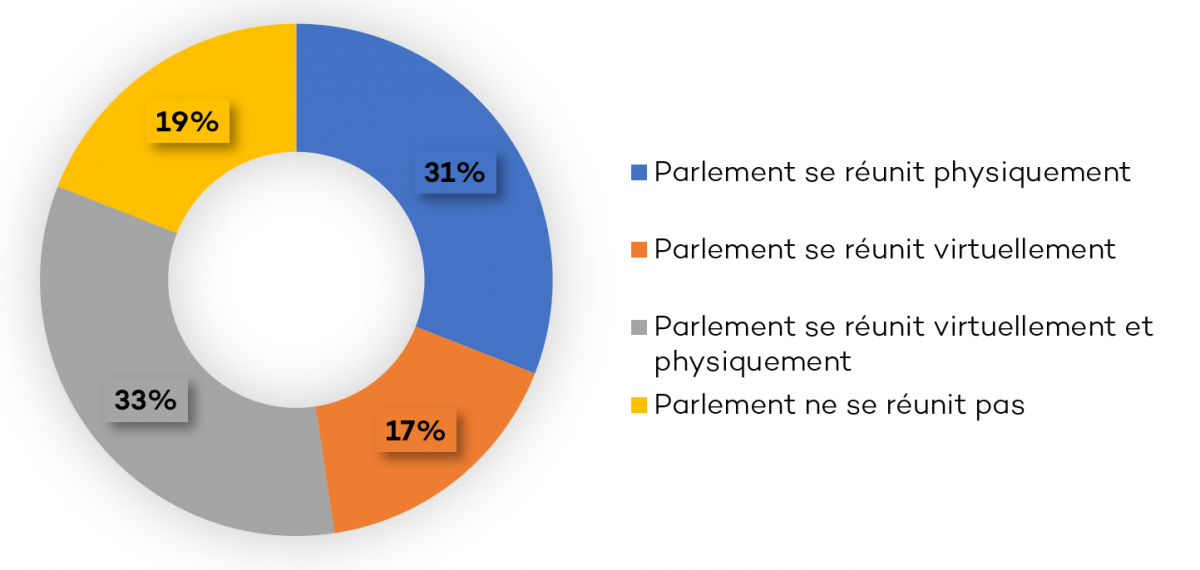

Le COVID-19 a relevé des défis uniques pour la continuité des fonctions parlementaires. En raison de mesures de distanciation sociale et de confinement, près de 20 pour cent des parlements dont ceux du Royaume-Uni, du Myanmar et de la Chine ne siègent pas, selon le Parlement de l’Union interparlementaire (PUI). D’autres ont adopté des solutions technologiques pour permettre aux parlementaires de se réunir virtuellement. Plus de 30 pour cent des assemblées législatives ont pu maintenir une présence physique, mais avec des restrictions telles que la limitation du nombre de parlementaires présents lors de sessions plénières et de commissions, selon le PUI. Ainsi, au Sénégal, 33 parlementaires sur 165 ont voté le projet de loi habilitant le Président de la République à prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie. Le Président ne sera ainsi plus tenu de passer par l’Assemblée nationale pour légiférer sur des questions d’ordre économique, budgétaire, financier, juridique, sanitaire ou sécuritaire pendant une durée de trois mois.

Source : Comment les parlements se réunissent-ils durant le COVID-19 ? Graphique tiré des témoignages recueillis par le Centre pour l’innovation au parlement de l’Union interparlementaire, avril 2020.

Il est tout à fait classique qu’en période de crise, la loi cède du terrain à d’autres supports normatifs dont la maîtrise appartient aux organes de l’exécutif. L’état d’urgence, ou le fait d’accorder à l’exécutif des pouvoirs exceptionnels, s’ils constituent des instruments appropriés à la situation d’urgence que nous connaissons, ne constituent en aucun cas un blanc-seing donné au gouvernement, d’autant plus que les pouvoirs d'urgence conférés à l’exécutif ont une tendance inquiétante à devenir permanents. Le risque de vouloir utiliser l’état d’urgence au-delà de son strict objet existe. La Hongrie étudie un projet de loi d'urgence qui permettrait à son premier ministre de gouverner par décret sans date butoir. Il existe des risques de restriction excessive des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit, d’où l’importance que les pouvoirs soient adéquatement équilibrés même en temps de crise.

Quel rôle pour les parlements ?

Les parlements doivent veiller à ce que les mesures d'urgence soient mises en œuvre correctement et conformément aux normes démocratiques, que les restrictions des libertés soient proportionnées et temporaires, que l’usage de la force armée soit justifié et encadré, que les fonds d'aide économique soient versés là où ils sont nécessaires et que la sécurité et la stabilité soient maintenues.

Ils peuvent aussi promouvoir la transparence quant aux évolutions nationales et mondiales autour de la crise sanitaire, transparence qui est fondamentale pour conserver la confiance du public envers la réponse du gouvernement face à la pandémie. Les parlementaires de la Sierra Leone se rendent ainsi dans leurs circonscriptions pour sensibiliser les habitants aux dangers de la pandémie et les informer quant aux mesures de précaution à prendre.

Plus que jamais, les représentants des citoyens doivent être présents. Grâce à la technologie moderne, les parlements examinent déjà les solutions technologiques à leur portée et les options envisageables sur le plan procédural afin d'intégrer un mode de vote et de débat dans un environnement virtuel. La délibération collective est l'instrument le plus sûr d'une loi équilibrée et mûrie.

C’est le rôle des responsables politiques d’éclairer la population et de justifier les mesures qu’ils prennent. Les effets à moyen et à long terme des mesures prises pour ralentir et contenir la propagation de la maladie restent imprévisibles. Garantir le processus démocratique et veiller au respect de l'État de droit reviennent-ils à questionner l’équilibre de force entre le gouvernement et le parlement ? Oui… car sinon, que vaut la démocratie en temps de crise ?

You might also be interested in

Good COP? Bad COP?: Food systems at COP29

The 29th United Nations Climate Conference (COP 29) in Baku failed to build on the notable progress made on food systems at COP 28. However, it wasn't all doom and gloom.

Hope Springs: How one community brought a river back from the brink

For over a decade, a small group of community members in Zambia have been working to restore the Nsongwe River. Now, with support from IISD’s Climate Adaptation and Protected Areas Initiative, their goal is within reach.

New tool empowers businesses to make agriculture and food systems sustainable

Recognizing the critical role investors and businesses can play in driving the transition to more equitable, resilient, and sustainable food systems, the Responsible Agricultural Investment Tool for Agribusiness—developed by IISD and Cerise+SPTF—offers a practical framework for business leaders to understand what responsible practices look like, identify gaps, and prioritize improvements as they seek to align with international principles.

From the ground up

A new soil product that harnesses typha—a component made up of cattails, harvested from Manitoba's wetlands—to reduce peat-based compost in soils, is growing in popularity among Winnipeg gardeners. The idea for the soil came from a finalist in IISD-ELA's Hackathon event, which was then given the start-up funds to get the project off the ground.